2024年12月31日火曜日

2024年末雑感

2024年12月29日日曜日

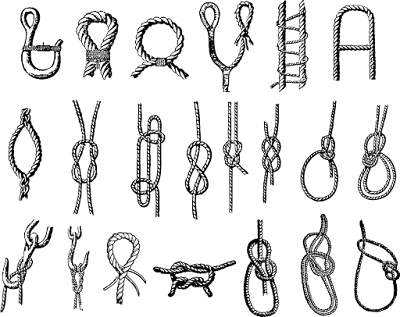

あざなえる縄とは言うものの・・・

2024年12月26日木曜日

怪我

ラグビーをやっていると怪我はつきものである。大きいものから小さいものまで常にどこか痛い場所があると言っても過言ではない。還暦を過ぎた今もラグビーをし続けているが、怖いのはやはり怪我である。それも仕事に支障のあるような大きな怪我である。それでもやっているのは、「楽しいから」という気持ちが怪我に対する恐怖心を上回っているからであるが、安易に「自分は大丈夫」と根拠なく思い込んでいるだけではなく、一応気をつけてはいる。平日も仕事から帰ってきて筋トレをしたり、走ったり。毎週の練習は欠かさず出席したり。来年は一層年代別の試合に出場することを徹底しようと思う。

高校時代はまだ土の(というより砂利に近い)グラウンドであった。なのでひじやひざ、ボールに飛び込んだ時に大腿部の横にできる通称「ハンバーグ」という擦り傷が絶えた事がなかった。かさぶたができてもすぐ練習で取れて血が滲む。そんな事を繰り返したせいか、今でも傷跡があちこちに残っている。ただ、それは「怪我」のうちには入らなかった。今は芝生のグラウンドも一般的になってきているので、さすがにそういう擦り傷は激減している。何となくそれだけでも現代のラグビー環境はありがたいと思う。

そんな小さな怪我ばかりであればいいが、生活に支障の出る大きな怪我もなくはない。大学の後輩も2人ほどそういう大きな怪我をしてしまっている。障害者手帳をもらうような大きな怪我はさすがに怖いと思う。経験のあるいい選手だっただけに、「下手だから」怪我をするわけでもない。有名大学の有名選手も大きな怪我でラグビー人生を絶たれたりしている。その時々のタイミングなのだろう。運が悪かったとしか言いようがないのかもしれないが、なるべく怪我をしないように、せめて練習を欠かさぬようにしようという思いでやっている。

私自身はと言うと、幸いにして比較的大きな怪我は1度だけである。大学4年の公式戦開幕戦で、左肩を脱臼して救急車で運ばれた事である。脱臼するとあんなに痛いものだとは思いもよらなかったが、その後公式戦を何試合か欠場しなければならなかったのがもっと痛かった。ラグビーは痛いところがあってもテーピングをしたりしてごまかしながらやるのが当たり前であるが、さすがに満足に肩を上げられない状態だとみんなの足を引っ張るだけなので欠場を選択したが、最後のシーズンだっただけに実に悔しい思いをしたのである。

大学を卒業し、社会人になってもラグビーは続けた。社会人ともなると、下手に怪我をして仕事に支障をきたすと非難される事になる。「自己管理がなっていない」という事である。「怪我をするような事を社会人になってもやっているのか」というプレッシャーは常にあった。せめてもの救いは勤務先の銀行のラグビー部でやっていれば、万が一に怪我をしても「会社が認めた活動」という言い訳が多少できるくらいであった。それでも仕事のために怪我を恐れてラグビーをやめるという「良い子」になるつもりは微塵もなかった。

社会人になって、実は左足の靭帯を切る怪我をしたことがある。幸いな事に「後十字靭帯」だったので、手術不要で一定期間の固定だけであった(初めてギブスをした)。どうしてもびっこを引くことになるが、支店の同僚に見つからないようにわざわざ駅から支店まで人通りの少ない裏道を遠回りして通った。支店内では「打撲」でごまかした。考えてみればそのくらいしかない。怪我をする人は頻繁に怪我をしているし、入院して手術が必要な怪我をしている人もいる。そういう人から比べると、私は怪我をしにくいタイプなのかもしれない。

シニアとなった現在も怪我の回復が極端に遅くなっているのを自覚しており、無理はしないように心掛けている。ともすれば多少痛くても試合には支障がないと考えてしまう自分がいる。「三つ子の魂百までも」ではないが、試合を休むことに妙な抵抗感があって、このくらいの怪我なら出られると考える自分がいるのである。休んでもいい怪我とそうでない怪我という基準が自分の中にあって、気持ち的には「出られる」と思っても、今はもう無理せず欠場を選択してするようにしている。

そんな感覚があるからなのかもしれないが、ちょっと具合が悪いからと仕事を休む人に対しても違和感を感じてしまう。私は小学校から高校まで無欠席であったし、大学も病欠の記憶はない。仕事も早退は何回かあったが、やはり病欠はない。多少具合が悪くても「休む」という感覚がない。まぁ、インフルエンザのように他の人にうつす危険性がある場合はこの限りではないが(そのインフルエンザも罹った記憶はない)、多少具合がわるくても休もうと思わないのは、怪我で試合を休まない感覚に近いかもしれない。もっとも、休みたくなるほど具合が悪くなった経験が少ないという事もあるかもしれない。

それでもこれからは意図的に考え方を変えていこうと思う。還暦も過ぎれば細胞レベルで体も劣化しているだろうし、若い意識での過信は禁物だと思う。これからはラグビーでも仕事でも「体優先」で行きたいと思う。精神論だけではなく、「いたわり」も必要であろう。「己の体に優しく」を大事にしていきたいと思うのである・・・

|

| PrawnyによるPixabayからの画像 |

2024年12月22日日曜日

仕事にて

先日、職場で唖然とさせられる出来事があった。現場からとある設備の貸与を請求され、担当者が手続きをして貸与したのであるが、社内に在庫があるわけではないので、いつものようにレンタルの手配をして渡したのである。レンタル期間は最低1年間である。ところが、現場担当者が2週間ほどしてその設備を返却してきた。「もう用は済みました」と。手配した担当者もそこで驚いた。1年間のレンタル費用を払って手配したものを2週間で返されたわけであるから当然である。返されたものはキャンセルするわけにはいかない(キャンセルしても1年分の違約金は取られる)。誰かがまた使うかもしれない事を期待して、やむなく保管しておくことにした。

普通に考えれば、わずか2週間しか使わないものに1年分の費用を払うのは問題外である。その設備がないと仕事にならないなら仕方がない。しかし、それは必須の設備ではない。言ってみれば「あれば便利」なものである。もちろん、仕事で必要なものであれば会社としては手配するが、そこには当然「費用対効果」という考え方がある。今回で言えば、わずか2週間ほどの「便利」のために1年分のレンタル費用は明らかに過剰である。我が社は中小企業であり、こんな「贅沢」を許せるような懐事情にはない。

なぜこのような事態になったのか。現場の担当者は「必要だから」という理由だけで要求する。それを受けた取りまとめ担当者は機械的にその意図を発注担当者に伝えた。発注担当者は機械的に発注する。通常であれば、そこで現場担当者の上司が「必要とコストとのバランス」を考えて発注するか否かを判断する。そして上司から発注部門の責任者である私のところに依頼が来て、私が発注の指示を出す。私も現場の上司からの依頼であれば、「コストをかけてまで必要なのか」を一々聞くまでもなく(そのあたりの判断は当然していると考え)、指示を出す。

しかしながら、今回、その上司が休職中であり、そのプロセスを飛ばさざるを得なかった事から、担当者ベースで直接依頼があり、いつの間にかの習慣化により、来た依頼は自動的に受ける(本当はそこに判断が入っているのに)ような錯覚を起こしていて、私も知らないところで発注手配が行われていたという事である。由々しき事態なのであるが、そこで改めて私も気がついた。我々の「判断」は目に見えない。外から見れば機械的に発注しているように見える。何も考えなければそういうものだと思ってしまう。

本来的には現場担当者も主任という肩書がついており、主任ともあればそのくらいの「判断」はして欲しいところである。会社の金だと思うから重要性も感じないだろう。これが個人のお金であればたぶんやらないであろう。それが「コスト意識」なのであるが、会社の金となるとコスト意識は薄れるもの。これが管理職であれば、採算管理をしなければならないのでコスト意識が働くが、そうでなければコスト意識など働かない。優秀な社員は自然とコスト意識を言われなくても働かせるが、そうでなければどこ吹く風である。

立場が変わると見える風景が違うという事を昔言われた事がある。役職が上がれば管理する範囲も変わってくるので、それまでと意識する範囲も変わってくるという意味であるが、今回もそれは言えている。日頃から上司とよく意思の疎通をし、また観察しているような社員であれば、普段上司がどんなところを見ているか、を見て自分も同じように見るようになる。そういう者は管理職になってもスムーズに仕事をこなせる。しかし、そうでない者にはいつまでも「あいつは大丈夫か?」という疑問符に付きまとわれる。

経営陣が見ている会社の状況を見て、同じ問題意識を共有できれば、みんなが自然と経営者のように振る舞えるのかもしれない。それは会社経営としては理想形であるが、現実的には「我が身中心」の者も多い。段階を追って管理職に任命し、経営意識を共有しながら、部門統括の立場に引き上げてと、やっていくしかないのかもしれないが、そのあたりの意識の醸成がなかなか悩ましいところがある。管理職でも難しかったりするのは、中小企業の人材力の限界なのかもしれない。

大企業であればともかく、中小企業では経営がごく近くにある。意識さえすれば、経営感覚はいくらでも磨けるし、それはなにより自分自身の力になると思う。それを生かさないのはもったいない事である。若いうちはいろいろと仕事以外に興味を惹かれるのは仕方ないが、30代の中堅クラスになったら、そろそろ一段上の仕事をしても悪くはないと思う。そんな意識向上を導くのが、自分の役割なのかもしれない。嘆くのではなく、どうするのか。そんな意識を持って自分の役割を果たしたいと思うのである・・・

|

| Tung LamによるPixabayからの画像 |

【本日の読書】

2024年12月18日水曜日

ルーティン

平日は毎朝同じ時間に起きて、同じように顔を洗い、髭を剃り、ヨーグルトを食べてホットミルク(夏は冷たいミルク)を飲みながら哲学関係の本を読む。同じ時間に家を出て、同じ電車の同じ車両に乗り、同じ時間に出社して日経新聞を読む。いわばこれが私の朝のルーティンである。このルーティンであるが、良いのか悪いのかは何とも言えない。判で押したような同じ毎日の繰り返しという批判的な考え方もあるし、自分ではいつも通りの気安さがある。「いつもと同じ」は実に心地よいと感じられるものである。

ルーティンの良さは「考えなくて良い」というところにある。いつもと同じ電車のいつもと同じ場所に乗る。すると乗り替えの際も一々行き先を確認しなくても済む(そのホームには行先の違う電車が行き交うのである)。電車の中では読書タイムに充てているので、思考を中断されることなく読書に集中できる。「考えなくても良い」と言ったが、正確には「他に注意を向けられる」という意味でもある。

一方で毎日同じ行動をとっていると、「考えなくなる」というのも事実である。高校時代、ラグビーをやっていたが、練習は毎日ほとんど同じメニューをこなしていた。初めてだったから特に疑問など感じなかったが、大学に入って面食らった。そこでは自分たちの弱点は何か、試合で生かしたい強みは何かを考え、それに合わせて練習も考えていた。大事な試合の前には、相手の先方を想定してそれに対応する練習をやった。考えてみれば当たり前の事であるが、高校時代は考えもせず、教えられた練習を何の疑問も持たずに繰り返していたのである(だから弱かった)。

高校でやっていた練習も、実はきちんと意味があったのであるが、そこまで考えなかったのである。スポーツではルーティンも大切なところがある。イチローがバッターボックスに入ってからの一連の動作は有名だったし、ラグビーのゴールキックは正確性を期すためにルーティン化するのが良いとされる。練習でやった通りにやればやった通りになるという意味でのルーティン化は良いルーティン化であるが、何も考えないで同じ練習をするのは悪いルーティン化と言える。

そう考えると、ルーティンには「良いルーティン」と「悪いルーティン」があるのがわかる。我が職場でもルーティンおじさんとでも言いたくなる嘱託社員の方がいる。仕事はきっちりやっていただけるが、「異例」に弱い。というか嫌う。それはどうやればいいか考えるのが面倒なんだろうと思うが、決まった仕事を決まった通りにやるのが得意なのである。たまに「これはなぜこうやるのか」と聞いたりすると、「今までずっとそうしてましたから」という答えが返ってくる。どこにでもありそうな前例踏襲型のルーティンである。

私の場合、「昨日と同じ事を今日も明日もやる」というのは嫌いなので、何かもっと良いやり方はないかとかすぐ考えてしまう。オリジナリティにこだわる部分もあって、「これは俺が考えた」という仕事のやり方を作り出すのが好きだった。それは今でも「もっと良いやり方」を常に工夫するように部下も指導している。ルーティン化して良い仕事もあると思うが、たいていの仕事は「常に改善」をモットーにしてもらっている。仕事では基本的にルーティン化しないほうがいいものの方が多いように思う。

資格取得の勉強をしていた時期は、帰宅すると決まった時間を勉強時間に充てていた。これは「習慣化」と言えるが、こういうものはルーティン化すると抵抗感を減らせるかもしれない。今でも週3回、帰宅すると腕立て伏せやスクワットなど簡単なトレーニングをルーティン化している。そうすると、その日(月水金)はもうそれをやるという前提で帰宅するので、「どうしようか」などと迷う事もなく続けられる。私の場合、こういうルーティン化は結構好きかもしれない。

いずれ時が来て仕事を引退し、「毎日が日曜日」という日々を迎えたら、結構ルーティン化した毎日を送っているかもしれない。毎日同じ時間に起きてホットミルクを飲みながら哲学の本を読み、前夜観た映画のブログを書き、決まった時間に散歩に行き(ルートは何パターンか変えるかもしれない)、同じ時間に同じ喫茶店に行き、いつもの席でいつものコーヒーを飲みながら読書をする。夜は同じ時間に映画を観る。そんな生活を送っていそうな気がする。

考える事をせずにいいものはルーティン化し、そうでないものはルーティン化しないようにして考え続ける事を意識する。そんな風に分けて考えればいいのかもしれない。良いルーティン化はこれからも維持していきたいと思うのである・・・

|

| Gerd AltmannによるPixabayからの画像 |

【本日の読書】

2024年12月15日日曜日

論語雑感 泰伯第八 (その14)

「その地位にいなくて、みだりにその職務のことに口出しすべきではない」と言うのは、たぶんその職務には外からは窺い知れない苦労があるのであって、そうした苦労を知らない者が安易に口を出すべきではないという事であろうと思う。私も過去にそれで苦い経験をした事がある。銀行員時代に直属の上司の上司である部長から顧客との事務手続きについて横槍が入り、やむなく部長の指示に従ったところ顧客との間にトラブルが生じたのである。

部長としては正しい指示だと思ったのであろうが、「実務上」は簡略なやり方があるのであるが、部長自身にそれを理解していただけなかったのである。事務手続き規定にも認められているやり方だったので、もっと私が丁寧に説明すれば良かったのであるが、安易に従ったばかりに顧客とトラブルになったのである。もっとも変わった顧客でクレーマーの要素が大だったという要因もある。今思い起こしても無念である。

また、同じく銀行員時代、支店の住宅ローンの担当者だった時の事であるが、ある案件で審査を通すのが難しいと判断して事前相談の段階でお断りした事があった。ところがそれは不動産業者を通じて相談があったもので、業者の担当者はなんとかならないかと上司を通じて私の上司に話を持ち込んだ。優良取引先の依頼だった事もあり、私の上司はそれを受け、「何とか審査と相談して承認してもらえ」と私に命じたのである。

住宅ローンの審査はある程度定型的なもので、何とかしようとしても何とかなる要素は小さい。私はそのあたりに精通していたので、「無理だ」と抵抗したのであるが、上司は何とかしろの一点張り。私も何とか頑張ったが、結果的にはダメ。ところがその間、時間が経過した事もあり、今度は今更断られても困る(他の銀行に行くには遅すぎる)とクレームになった。上司はお詫びしつつ、私と一緒に顧客に謝りに行く事になった。私が時間をかけ過ぎて遅くなったというお詫びになったが、実に理不尽な結果であった。

知らない事には口を出さないでほしいというのは真実であるが、現職にあってみればそうとも言い切れない。半年ほど前のことであるが、現場でトラブルが生じたのであるが、責任者の対応は今一つであった。見かねて私が口出しをしたが、明らかに責任者は迷惑顔であった。しかし、私も取締役である以上、トラブルが拡大する事態は避けないといけない。そこで部門の問題から格上げして役員会に問題を上げて全社ベースで対応する事とした。

それでも結果的に赤字プロジェクトとなってしまったが、最悪の事態は回避できた。私が介入していなかったら(現場の事ゆえに門外の私に解決策は持ち得なかったが、全社ベースでの対応にした事は良かったと思う)、もしかしたら赤字だけでは済まずに損害賠償という話にまで発展していた可能性はある。他人の領域でも時と場合によっては口出しする必要があるという例だと言える。

では、口出しはいいのか悪いのか。思うに、「不在其位(その地位にいなくて)」という言葉に注目すると、取締役という立場は全社ベースで問題に対応しなければならない立場だとすれば、「在其位(その地位にある)」と言える。そう考えればやはり孔子の言葉通りなのかもしれない。まぁ、言葉通りなのかそうでないのかというよりも、やはり口出しするときは自分自身きちんと責任感は持って行いたいと思う。相手を尊重しつつ、責任感を持ってやるのであればいいのではないかと思うのである・・・

|

| Kristin BaldeschwilerによるPixabayからの画像 |

【本日の読書】

2024年12月11日水曜日

譲り合い

先日の事、道を歩いていたら前方から若い男が歩いてきた。まっすぐ自分に向かってくる感じで、私はさり気なく横にずれてすれ違ったのであるが、その刹那、違和感を感じた。その男からは「避けよう」という意思がまるで感じられなかったのである。むしろ勢いよくぶつかって来る感じであった。違和感を持ちつつも、特に振り返る事もなくそのまま歩き続けたところ、なんとその男がUターンしてきて私と並んで歩き、何やらブツブツ言い始めた。よく聞き取れなかったが文句を言っている事だけはわかった。私が無視してそのまま歩いていたら、男は立ち止まり後ろで「ふざけるな!」と罵倒して(唾を吐く音が聞こえた)そのままいずこへと去って行った。

その昔、いかつい男がすれ違いざまにわざと肩を当て、いんねんをつけるというのがあったが、避けたのにいんねんをつけられるというのも珍しい。見た目は普通の若い男だったが、雰囲気はどこか頭がおかしいと感じさせるところがあり、私もまともに相手をするのは避けたのである。それは例外中の例外として普通は互いに譲り合うものである。廊下などで出会い頭にぶつかりそうになり、お互いに避けようとして同じ方向に避けてまたお見合いしてしまうという事もよくあるが、普通に譲りあえば何という事もなくやり過ごせる。譲りあわなければそこに衝突が生じてトラブルになる。

我が社のとある社員と定期的な面談をした時の事、営業部の部長とそりが合わず冷遇されていると聞かされた。何となくそこにも違和感を感じた。営業部長の普段の言動からは想像できなかったのである。そこで彼と営業部長と話をする場を設けた。私が入って双方の話を聞いて整理したところ、互いの誤解も解けてその結果はまったく何の問題もなくなった。後で彼自身から聞いたところによると、私が直接話をしようと言い出した時にどうなる事かと思ったらしいが、結果は良かったと感謝された。互いに悪い想像をするだけで終わるのではなく、腹を割って話すことも大事である。

人間関係の何の事はない一コマではあるが、互いに譲り合い、腹を割って話せば多くの問題は解決すると思う。特に日本社会は忖度社会でもあり、相手の事を勝手に想像して判断しているところがある。しかし、人間には言葉という強力な意思伝達機能があるわけであるから、それを使わない手はない。その上で、自分の希望だけを押し付けるのではなく、相手にも同じように希望があるのだと理解した上で、双方の希望が折り合える接点を探していく事が肝要だと思う。

それは個人間にとどまらず、国家間という大きな関係においても同様であり、相手の立場に立って考え、理解するようにすれば紛争にはならないと思う。ロシアは国防の観点からクリミア半島を死守したいと思うし、ウクライナにNATOに入って欲しくなかったわけで、それを理解してアメリカが譲歩していれば戦争にはならなかったわけである。イスラエルとパレスチナも互いに認め合い、譲りあえば戦争にはならないわけである。言うのは簡単だが、国家間ともなれば簡単ではない。ただ、原理はシンプルである。

我が社の社内でもそういうケースは多い。ちょっと譲りあえば問題ないところで対立し、逆に互いに変なところで気を使い合って距離を置く。遠慮せずに話をすれば何の問題もなく理解し合える。私もそういう精神でやっているので、聞きにくい事も遠慮せずに聞くようにしている。そこには「聞き方」という問題もあるので、言葉使いには気をつけている。相手が立場が下の者でも丁寧語を使って「上から目線」にならないようにしている。

この立場というのも難しいもので、どうしても立場が上だと相手は遠慮して言いたい事を控える傾向がある(もちろん、遠慮しないで言いたい事を言ってくれる部下もいる)。それをきちんと引き出さないといけない。それにはまず自分から譲って相手の意見を引き出さないといけない。自分ではよくできているつもりではあるが、実際はどうなのだろうとよく自問自答する。自分が渦の中心にいるよりも、それを俯瞰するイメージを心掛けている。

私に国家間の争いごとを解決する能力はないが、社内であればある程度は力を及ぼせる。自分が絡むところではなおさらである。様々な思いを持った人間が集まって働く以上、そこには物事をうまく進めていく事が必要である。自分の考えのみを絶対視して突き進むだけではなく、周囲の考えも理解し、うまくいけば力を引き出しながら進めていく。そんな事がよりうまくできるようにしていきたいと思うのである・・・

|

| Joshua WoronieckiによるPixabayからの画像 |

【本日の読書】

2024年12月8日日曜日

リスク管理

最近、「リスク管理」という点で、意識の違いを認識させられる事が会社であった。とあるプロジェクトなのであるが、様々な事情で「火を吹いている」状態であり、社員も疲弊している。プレッシャーで精神的に参ってしまい、リーダー的な立場の者が休職に追い込まれている。少しずつ改善は試みているものの、メンバーの疲弊度も大きい。納期もある中での事であり、何とかもう少し状況を改善できないものかと協力会社とも相談をしている。その中で、1人の若手社員に黄色信号が点っている。

私からはその者の負担を軽減して残業を制限するようにと申し入れた。しかし、現場の責任者でもある役員の反応は鈍い。1人の負担軽減は他の者の負担増につながる。ではどうするか。私はやはりその若手社員の負担を軽減して残業を制限するよう申し入れた。考えるべきパターンはいくつかあるが、私は「その若手社員が明日にでも精神科へ駆け込んで適応障害の診断書をもらってきたら」というパターンを想定したのである。それが考慮すべき最大のリスクだと判断したのである。

もちろん、その若手社員の負担軽減によって他の者の負担増となり、今度はそちらの社員が倒れるという可能性もなくはない。ただ、耐久性からするとそのリスクはより低いと判断したのである。それを指摘すると、さすがの現場責任者も同じ考えに至り同意してくれた。交代要員もいない中で、その若手社員が倒れるリスクが何より大きい事に気づいてくれたというわけである。現場の人間でもない私が気づくリスクにどうして気がつかないのかと思うも、「灯台下暗し」的なところもあったのかもしれない。

ただ、そこは日頃からの考え方にもよる。「Aであったら」というベストシナリオだけを思い描くのではなく、「Aでなかったら」というリスクシナリオを想定するのがリスク管理である。「その場合、Bという手を打つ」、「それがうまくいかなければCという方法を取る」といくつかのパターンを想定しておかないといけない。我が社の場合、「Aでなかった」場合、そこで初めて「どうしよう」となる事がしばしあるのである。「問題が起こってから対処する」というのがもっとも後手に回るものである。

弟が詐欺被害に遭ったのもリスク管理という考え方ができなかった事から被害を拡大させている。「投資したフィリピンのリゾート地が売れたら返す」と約束して友人たちにお金を借りた事が被害を拡大させてしまったのである。「売れたら」という楽観パターンのみを考え、「売れなかったら」と考えなかったのである。私も過去に株式投資で失敗した事がある。かなり借金を背負って苦しんだが、私の場合は「うまくいかなかったら」という想定をしていたため、損失はギリギリ(自力でカバーできる範囲)のところで抑えられた。

当たり前のようであるが、金を借りる人はうまく行く前提でしか考えない。うまくいかない場合は、考えられないのか考えたくないのかわからないが、どちらにせよ考えない。しかし、そここそがもっとも大事なところなのである。リスクが高まった状態であれば、常にいろいろなパターンを想定する事が大事である。丁寧に考えていけばそれほど難しいことではないし、誰もが困難に直面した時こそいろいろなリスクパターンを考えないといけない。

「楽観パターンがうまくいかなかったら」。それを前提に対策を練っておけば、いざうまくいかなかった時は「想定通り」なわけで、あらかじめ準備していた手を打てば良い。私も公私に関わらず、これからも気を抜かずにリスクには敏感にアンテナを張れるようにしたいと思うのである・・・

|

| Mote Oo EducationによるPixabayからの画像 |

2024年12月5日木曜日

就職するなら・・・

現在、中小企業で役員として働いているが、担当は財務と人事である。本職は元銀行員としては財務と言いたいところであるが、人事も割合としては大きい。今は新卒・中途の採用を担当し、社員の福利厚生や面談などにより社員の意識を確認したりしていて、それなりに忙しい。中途は技術がわからないので現場の担当者に判断を任せる部分は多いが、新卒はほぼ採用の意思決定に関わっている。当社のような中小企業は、都心部では圧倒的に知名度に劣り、なかなか大学生の採用は難しい。必然的に地方の大学、専門学校がターゲットになってくる。

そうした地方の大学生や専門学校生から見た中小企業はどのように映るのだろうかとよく考える。おそらく、言葉は悪いが端から有名企業への就職は無理と考えているので、我々のような中小企業もターゲットとして見てくれているのだろう。ゆえに毎年少ないながらも採用はできている。私の就活は(もうずいぶん昔の事だが)大企業が当たり前だと思っていたので(一応それなりの有名大学卒だ)、中小企業などは考えもしなかったが、銀行に入って多くの中小企業とお取引する中で、中小企業も悪くないと思うようになっている。

日本の企業のおよそ99%が中小企業であると言われている通り、世の中は数の上から言えば圧倒的に中小企業社会である。ただし、1%の大企業が1社で中小企業の何百社分の売上を上げていたりするから目立たないだけである。少ない大企業の狭い門を争うよりも、中小企業の門を叩いた方が就職ははるかに楽だろうし、歓迎もされるだろうし、入ってからも会社の中核人材となれる可能性は圧倒的に高いと思う。レッドオーシャンよりもブルーオーシャンを目指すという考え方からすれば中小企業にこそ就職すべきだと言っても過言ではない。

しかしながら、中小企業にはやはりリスクがある。それは大企業に比べて倒産率が高いという事だろう。今でこそ大企業も倒産する時代になったが、大企業は割といろいろな方面から救済措置が入る事が多い。JALもその一例である。もちろん、人によっては給料のカットや整理解雇という対象になる人もいるだろうが、企業本体は存続する。中小企業はほとんどそんな助けもなく倒産する。福利厚生に劣るケースも多いだろうし、給与水準も平均すれば低いだろう。中小企業の方が優れているわけではない。

私の息子は今年大学に入学したばかりだが、いずれ就職となる。親としてもしもアドバイスを求められたら、間違いなく大企業を勧めるだろう。就職ではなく、起業したいと言われても一旦は大企業への就職を勧めるだろう。それは何よりも「箔」である。大企業から中小企業へ転職した(あるいは起業した)としても、「大企業に採用されるだけの人物」という意味で信用力が増す。その効果はバカにできないので、一旦は大企業に就職(できるなら)する方がいいだろうと思う。

しかし、それが残念ながらできないのであれば、気持ちを切り替えて中小企業を狙う方がいいだろうと思う。中小企業もいろいろあって、いわゆる「スタートアップ」は坂の上を目指して頑張っていく遣り甲斐は溢れているだろう。我が社のような創業50年の老舗となると、そういうパワーはないが、安定感はあるかもしれない。ただ、その安定も海が凪いでいる時のもので、時化た時はその限りではない。しかし、頑張れる人物なら若くして社内で台頭できると思う。そういう頼もしい社員が我が社には何人かいる。

企業の寿命は30年とよく言われるが、それは創業者の寿命に応じている。世代交代がうまくいけば寿命は伸びる。また、今の時代M&Aもありうるので、後継者がいない高齢の経営者は第三者に会社を委ねる事ができる。我が社も昨年それで子会社を増やした。従業員が100人未満の小さい会社であれば、そのあたりを意識する必要もあるかもしれない。中小企業が狙い目なのは、むしろ「転職組」かもしれない。大企業で競争から外れてしまった人(私もその一人だ)であれば、活躍の場を中小企業に移すというのも手である。

サラリーマン人生のセカンドステージとしては、中小企業はいいと思う。大企業での経験は中小企業からすれば「喉から手」の経験であり、十分活躍はできるだろう。どこでもらっても年収700万円は同じであり、埋もれて安定の中で余生を過ごすのも悪くはないだろうが、中心で活躍する方が気持ち的には圧倒的にいいだろう。今の私がまさにそれを体現している。大企業では再雇用されるとは言え、60歳定年でガクンと年収は落ちる。しかし、私は銀行時代の年収の9割を維持しているし、これからも維持できるだろう。あのまま銀行にいなくて良かったと本当に思う。

誰もが成功者の道を歩めるものではない。大企業に就職できなくても、気持ちを切り替えて中小企業に飛び込めば、その人の気持ちの持ち方次第、頑張り方次第でいくらでも(中心で)活躍できる。昔から言う「鶏口となるも牛後となるなかれ」は真実である。そういう確信を持って、採用活動に励みたいと思うのである・・・

|

| 達山 智子によるPixabayからの画像 |

【本日の読書】

2024年11月30日土曜日

論語雑感 泰伯第八 (その13)

|

| Pete LinforthによるPixabayからの画像 |

2024年11月24日日曜日

主体性を持って働く

会社で話をしている中で最近目につくのは「主体性」である。すなわち、「自分から動こう」という姿勢である。会社に務めるという事は、そこで求められる仕事をするという事であり、必然的に「言われた事をやる」という事になる。「指示命令」に従うという原則の中で仕事をする事を求められるわけであるから、それがサラリーマンの基本的な働き方である。それはそれで当然というところはあるが、それが高じて「言われた事しかやらない」という事になったりする。指示する立場としては忸怩たる思いがするところである。

しかし、そんな中にあっても、言われた事をただやるのではなく、自分なりに創意工夫をしてみたり、あるいは別のもっといい方法を提案したりという形で、「自分から動く」という事も当然できる。私などは高校生の時に「サラリーマンにはなりたくない」と公言していたが、それは「サラリーマン」=「言われた事をやるだけの人」というイメージがあったからであり、今ではそれが間違ったイメージであった事がわかっている。サラリーマンであっても、「言われた事をやるだけ」ではないのである。

もともと「言われた事をただやる」という事に反発心を持っていたから、銀行に入ってからも常に自分なりのアレンジを考えていた。一番いいやり方を自分なりに考え、それと異なる指示が上司から来れば、自ら改善提案をしていた。そんな性分だったから、今でも「言われた事しかやらない」というスタンスの人には違和感を抱く。しかし、これが実に心地良いのであろう。見事に「指示待ち人間」に徹している人は社内にもいる。「言われなくてもやってくれよ」と心の中で溜息をつく。

それは何も下の人間に限ったことではなく、管理職の中でもそういう言動が目につく。さすがに「指示待ち族」とは言わないが、「会社が・・・」とか、「会社のルールだから」とか言って部下から上がってきた問題を簡単に封殺してしまう。確かにルールは理由があって決められている。しかし、それは絶対ではない。時代の流れや環境の変化の中でルールも変えていかないといけない事がある。そうした時に、せめて管理職レベルの者であるならば、そこで立ち止まって考えて欲しいと思うのである。

場合によっては会社のルールを変えるべき時なのかもしれない。そうしたらそういう声を上げて議論して欲しいのである。しかし、「会社のルールだから」とそこで思考停止してしまい、現場の問題を封印してしまう。問題提起した部下は、「言っても無駄」と思ってそこで終わってしまう。内容によっては、ルールにも変えない方がいい理由があって、結果的には変えられないで終わるものもあるが、それはその理由をしっかり説明すれば部下も納得するだろう。別のやり方を考えるかもしれない。

せめて管理職くらいの者であれば、主体的にものを考え、変えるべきものは柔軟に変えていこうという発想力は持って欲しいと思う。「会社を動かそうと思えば新入社員であっても動かせる」というのが私の持論。自分が主体的に動き、「これをやりましょう」「ここは変えましょう」という提案は誰にでもできる。それが経営陣にまで届いて合意が取れれば会社はその通りに動くのである。しかし、「ルールだから」で終わってしまうとそこで終わりである。この意識の違いは大きい。

「ルールはどうなっていますか?」という質問がたまに管理職から寄せられる事がある。それは何かルールを確認しないといけない事象が起きているという事である。まずはルールを教える事は当然であるが、そこで何が起こっているのかを確認する。そうしてその管理職がどう対応するのかを見届ける。考えて動くのであればいいが、安易にルールを盾にして終わりにしてしまうのであれば私も介入しないといけない。管理職と言っても中小企業では専門のトレーニングを受けているわけではない。そのあたりは教育も必要である。

主体的に動けば変わるという体験も必要だろうと思う。ただ嘆くだけではなく、そういう体験ができるように、普段からの啓蒙と合わせてみんなが主体的に動く組織を目標にして行動していきたいと思うのである・・・

|

| Gerd AltmannによるPixabayからの画像 |

2024年11月21日木曜日

講演会に出席して

取引先から講演会に招かれた。講演者はデーブ大久保氏。元ジャイアンツの捕手である。昨年も招かれたのであるが、昨年は河野景子氏。ふだん話を聞く機会のない人の話を聞くというのもなかなか面白いものである。著名人となると、どうしてもその世界の話が多くなる。実は別のところで元プロ野球選手の講演会に行ったのであるが、その時は裏話ばかりで、面白くないとは言わないが、あまり後に残るものでもないというものであった。主催者側は当然費用を払っていると思うのだが、それに見合うものであったかどうかは疑問である。その点、今回は同じ元プロ野球選手でもビジネスに通じるところがあり、為になったところでもある。

昔話の中で、デーブ大久保氏は小学生の頃に周りにおだてられてプロ野球選手になるという夢を掲げ、毎日素振りを500回かかさずやったと言う。普通の子供にはできないと思う。ちなみにその話をニューヨークで松井秀喜に話したところ、松井は1,000回だったらしい。その差が2人の差だとデーブ氏は笑っていた。さらに後日イチローに同じ話をしたところ、イチローは2,000回だったらしい。実際はどうかはわからないが、やはり名を残す選手というのは、そういう影の努力が凄いのだろうと思う。

いわゆる「1万時間の法則」とよく言われるが、何か事を始めてそれなりの成果を出すには1万時間のトレーニングが必要だというものである。生まれついての天才などというものはなく、ただ、「毎日素振り500回」といった誰でも簡単にはできるものの、誰にも簡単には継続できないような事を継続できる人が、「天才」と呼ばれるようになっていくのだろう。「毎日素振り500回」は確かにすごいし、だから高校生でも騒がれてドラフト1位指名になるのだろう。それでもさらに上がいるわけであり、凄いなぁと改めて思う。

私はラグビーをやっているが、それでも高校生で始めて普通にしか練習しなかった。高校・大学・銀行とラグビーを続けたが、ざっと計算しても1万時間に満たないどころか半分もいかないかもしれない。時間だけではなく質もあるから何とも言えないが、普通のレベルであるのも当然である。息子が生まれた時、ラグビーをやらせたいとは思ったが強制はしなかった。小さい頃からテレビ観戦は一緒にしていて、それなりに興味を持ったようだが「痛そう」というところが大きく記憶に残ったようである。

子供にラグビーをさせている友人・知人は多いが、だいたい訳もわからぬうちからラグビー・スクールなどに入れてしまっているようである。そのまま素直に興味を持って続ければ良しだが、例えばそこで辛い思いをしてしまうと辞めてしまうという弊害もある。あまり熱心に指導したりすると危ないかもしれない。高校でさえ、私の同期で大学に進学したあとも続けたのは11人中、私を入れて2〜3人だった(体育会で続けたのは私のみ)。「ラグビーは練習がきついのでもういい」と思ったようである。

そんな事もある一方で、誰に言われたわけでもなく、毎日素振り500回を続ける意思の力は凄いと思う。言われて強制されてできるものでもない(やったとしても私の高校の同期みたいにいずれやめてしまうだろう)。あくまでも本人の意思のみが続ける原動力であり、親の立場からすると、それはどうしたら子供の心に芽生えさせる事ができるのだろうと思ってしまう。デーブ氏の子供は野球の道には進まなかったようで(それはデーブ氏が意図したかどうかは聞けなかった)、そのあたりの考え方は聞いてみたかったところである。

それにしても現役を引退してから各球団の監督・コーチ、野球解説などで活躍し、講演会などにもよく呼ばれているそうである。ある程度の著名人でないと講演会にも呼ばれないだろうが、ただ内輪ネタだけだといずれ呼ばれなくなるだろうし、話の内容も工夫しているのだろう。ネタも意識して仕入れているのかもしれない。そもそも「デーブ」という現役時代の「デブ」からきたニックネームをうまく芸名のように取り入れているところがうまいなと思う。本名ではわからない人も多いだろうと思うが、デーブとつく事で認知度は上がると思う。

そんな自分ブランディングも、講演の内容も、飲食店を経営しているとさり気なくPRしているところも、現役引退後に野球以外の生きていく道をうまく作っているように思う。いろいろと参考になるところが多い講演会であった。来年もまた呼ばれるだろうが、次はどんな人か楽しみにしたいと思うのである・・・

【本日の読書】

2024年11月17日日曜日

色眼鏡

『ハマスの実像』という本を読んだ。中東では昨年の10月にハマスがイスラエルに越境攻撃を仕掛け、民間人を多数殺害して人質を取るというテロ行為を起こしている。それにイスラエルが反撃し、ハマスの殲滅を宣言して1年以上戦争状態が続いている。もともと中東の紛争には興味があったこともあり、なんとなく「ハマス寄りのハマスに同情的な本」であるというイメージはしていたが、あえて手にした次第である。

著者は中東専門のジャーナリストであり、「元朝日新聞記者」という肩書きを見て、そして内容を読んでやっぱりハマス寄りの内容であった。「イスラエルの軍事占領という暴力の元に」、「特にガザは被人道的な封鎖下におかれ、『天井のない牢獄』と呼ばれる状況に閉じ込められてきた」ことを考えれば、「何もないところから暴力が生まれるわけではない」とする。著者によれば、「だからハマスの攻撃も止むを得ない」というものであるが、多くのハマスに同情的な意見は、多分同じであろう。

私はと言えば、イスラエルの置かれてきた環境を考えれば、ガザの封鎖や入植地の拡大といった施策は、「好ましくはないが止むを得ない」と考えている。だからハマスに同情的な意見には与する事ができない。それにどういう解決策が望ましいかと考えれば、「平和的な話し合いによる解決」であり、それにはハマスによる攻撃を「仕方ない」とは思えない。まずは暴力行為を停止するところからがスタートだと思う。お互いに話し合いのテーブルにつけば、国際世論もハマスやパレスチナ側にもっと支持が集まるだろうと思う。

それはともかく、人には自分の寄って立つ「視点」というものがある。著者のようにハマスに同情的な立場だと、「原因はイスラエルにある」となる。しかし、私からすると、紛争は過激派のハマスが支配するガザでばかり起こっていて、穏健派のファタハが支配するヨルダン川西岸地区では(あまり)起こっていない事を考えれば、「諸悪の根源はハマス」となる。たぶん、私が著者と議論してもこの「視点」が異なる限り、合意には至らないと思う。言ってみればこの「視点」は色眼鏡である。

私も自分の意見こそ絶対とは思わず、イスラエル寄りの色眼鏡で見ている事は事実である。そしてそれが正しいと思っているので、訂正するつもりは今のところない。ただし、そこは柔軟でありたいと思うので、自分と反対意見の人の話はきちんと聞きたいと思う。この本をハマス寄りだと思いながらもあえて手に取ったのもそういう次第である。イスラエルも100%正義だとは思わない。特に現在は強硬派のネタニヤフ首相が強力な指導力を発揮している環境であるから尚更である。それでもまだハマスよりはイスラエルの肩を持ってしまう。

一つの同じ事実も「視点」が異なれば解釈も異なる。色眼鏡の色によって同じ世界も見え方が異なる。「イスラエルの軍事占領に対する抵抗」と言うか「テロ」と言うかによって事実が変わるものではない。ただ「抵抗」と美化しても平和的な解決策には至らない。これは間違いないと思う。会社でも色眼鏡の違いによって意見が相違する事が多々ある。こちらの意見を丁寧に説明してもわかってもらえないのは、色眼鏡は簡単に変えられないという事を意味している。

常に自分の色眼鏡が正しいと言うつもりはない。できる限り相手の色眼鏡を理解しようと思うし、自分の色はできるだけ丁寧に説明しようと思うが、それが精一杯である。どうしてこうも違うのだろうか。考えてみれば面白い。自分の色眼鏡はどうしたら変わるのだろうかと考えてみると、それは相手の意見の説得力に他ならない。という事は、相手の色眼鏡が変わらないのは、自分の説明に説得力が足りないからと言える。相手の色を理解しつつ、説得力のある説明を試みる他はないだろう。

歳を取ると頑固になるとはよく言われるが、自分も思考の柔軟性は保っていたいと思う。相手の主張をよく理解し、そこで自分の考えときちんと照らし合わせるようにしようと思う。そう思うものの、今回のこの本の主張にはやっぱり同意できない。平和的解決には、「抵抗」などとテロ行為を正当化する考えはダメだという考えは変えられない。相手の意見はきちんと聞いたうえでのことなので、これはこれでいいと思うのである・・・

|

| Satheesh SankaranによるPixabayからの画像 |

2024年11月15日金曜日

論語雑感 泰伯第八 (その12)

************************************************************************************

ちょうど30歳になった頃だったが、銀行で中堅行員のための短期集中研修に参加したのだが、その時一緒に参加していた1年上の先輩が研修を終えるとともに退職した。なんでもアメリカに行ってMBAを取るという事であった。当時、アメリカでMBAを取得する事は「稼げるサラリーマン」への登竜門的なところがあった。いろいろと考えている人は要領よく準備してタイミングを図り、銀行の募集に応募していた。

私もできる事ならチャレンジしたいと思っていたが、のんびりしていたところもあり、しかもそれはなかなか競争率も高いもので、タイミング(転勤直後などは認められない)もあって私はとうとう行けずじまいであった。高額な費用がかかる事から、自費で行くのは無理であり、行くとしたら銀行の制度を利用するしかなかった。その先輩は自費で行くとの事で、実家が裕福だと聞いていたので、私は羨ましく思いつつ見送った。

その先輩がその後どうしたのかは知らない。ただ、普通に真面目に勤めているだけではダメだという考えは、当時の身の回りにはあったのである。MBAを取ったから稼げるというわけではないだろうが、普通にやっていてはダメというのも確かであろう。稼ぐためには「何か」をしなければならないものであり、そしてそれはたいてい「勉強」を意味すると思う。もちろん、「営業で全国1位」などの実績も有用だろうが、そういう地位にいない人にとっては「勉強」だろう。

中にはそういう野心はなく、ただ趣味のために勉強する人もいるだろう。私の甥も何やら随分資格を取得してマニアのようになっていると聞く(ただそれは「何かの役に立つだろう」というやっぱり野心からのようである)。資格も取ったからといってすぐに評価されるというものでもないだろう。しかし、社会人になって、忙しい合間に趣味の時間を削って勉強するというのは、たいてい「将来のため」という目的があるからだろう。資格もないよりあった方がいいのは当然である。

我が社でも若手には資格を取れと言っている。特定の国家資格には奨励金も出している。それは、資格そのものよりもその過程で勉強し、努力するスタンスを身につけてほしいと思うところがあるからで、そのスタンスほどSEとしての技術向上に役に立つもの(=会社にも有益)だからである。逆に趣味で勉強していて「給料には興味ない」と言われてしまうと物足りなさを感じてしまう。「もっとたくさん給料が欲しい」という思いこそ、能力向上の原動力のように思う。

「もっとたくさん給料が欲しい」というのは、人の自然な感情であると思う。それによって家族によりいい暮らしをさせられるし、自分の望みも叶えられる。そしてそのために人は頑張って働こうと思う。逆にそうやって頑張ろうという人は何より「信頼できる」と思ってしまう。「給料(俸禄)に興味がない」という人に対しては、いざとなったら簡単に仕事を放り出して辞めてしまうのではという疑心がどこかに生じる。

私の前職の社長は、会社を上場させた金持ちの父親の下に生まれ育ち、父親の庇護の下、30代で上場会社の役員になっていたが、経営というものをまったく学んでこなかった人であった。その必要もなかったのであろう。それが事情があって父親とともに会社を出て、中小企業の経営者に座らせてもらってからそれが露呈。私が入った時は、会社はかなり傾いていた。それを私が6年で立て直したところで、社長は会社を売却し、わずかな退職金で全社員を解雇し、売ったお金は独り占めした。欲望だけで学ばぬ人間の姿だと思う。

孔子の生きていた時代とも環境とも違うので、単純に孔子の言葉を否定するつもりはないが、俸禄に興味があり過ぎてもなくてもどちらもダメなように思う。人間は目的があってこそ頑張るものであり、会社というところは何より俸禄をもらうところである。ゆえにそのために学ぼうとする人間こそ信頼できると私は思うのである・・・

【本日の読書】

2024年11月9日土曜日

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』

『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という本を読んだ。この本、最近売れているらしい。私はもともと著者のように本の虫とまではいかないが、まあまあ本が好きだった事もあり、今でも月に6〜7冊は本を読んでいるので、比較的読んでいる方ではないかと思う。それも読むペースが加速したのはむしろ働くようになってからであり、著者の主張には違和感を禁じ得ない。それはともかくとして、読みながらいろいろと考えるヒントに溢れていた本であるのは確かである。

「若者の読書離れ」はよく言われるが、なんとそれは80年代からすでに言われていたらしい。読書のピークは79年としているが、その根拠は1世帯あたりの書籍購入金額だとする。しかし、である。40年前と現代では単純比較できないようにも思う。書籍購入金額が定価なのかそれとも中古も含むのかわからないからなんとも言えないが、現代の方が確実に中古市場は広がっているわけであり、中古で買えば値段は下がる。単純に「本を読んだかどうか」は書籍購入金額ではわからない。それに電子書籍の金額は入っているのだろうかと疑問に思った。

また、図書館を利用した場合、そもそも書籍購入金額に影響はしない。人気の本など図書館の予約数のすごさを見れば、「買わずに読む」人もかなりいる。特に日本経済は「失われた30年」を過ごしているわけであり、安く本を読もうとする傾向は強いはず。よって書籍購入金額だけをもって「本を読まなくなっている」と結論付けるのはいかがなものかと思ってしまう。他に指標がなかったのか(ならばそういう主張は控えた方がいい)、それでいいと考えたのか(根拠薄弱な主張は底を見透かされる)、いずれにせよ主張としては弱い。

また、著者は明治時代からの読書史を振り返る。著者なりの考えはあったのだろうが、なぜ読書史を長々と連ねる必要があったのだろうか疑問である(単なるトレビアとしては面白い)。日本人の読書史と働いていると本が読めなくなる関連性がよくわからないのである。そして著者の言う「読書」とは、ノイズ(余計な知識)の含まれている小説などのことで、自己啓発書などは含まれない。映画『花束みたいな恋をした』の主人公が働くようになってから疲弊して本を読めなくなることを例に挙げるが、その主人公も自己啓発書は読めているのである。

著者は結論として働き過ぎの社会の変革を訴えるが、それが実現できたからといって娯楽としての読書が可能になるのだろうかという疑問も残る。今の時代、映画もドラマもスマホで簡単に観られるし、若者はそれ以上にゲームを楽しんでいる。そもそも自己啓発書なら読めるという事は、必要性を感じるものには時間をかけるという事で、仕事で疲れている時は、むしろ自己啓発書よりも娯楽としての小説の方が読めるのではないかとも思う。著者と私の感覚の違いなのかもしれない。

この本は、今売れているらしいが、「売れている」=「共感されている」という事でもないだろう(事実、私も共感できないでいる)。自分なりの一つの意見を書籍という形で世に問う事は素晴らしいと思うが、どうも私には説得力に欠ける意見であるように思えた。それでもこうして感じた雑感をまとめる契機にはなったので、読んで損はなかったと思う。これからも好き嫌いせずにいろいろな本を読んでいきたいと思うのである・・・

|

| Jose Antonio AlbaによるPixabayからの画像 |

2024年11月6日水曜日

息子に語りたいこと

息子が生まれた時、将来いろいろと自らの経験から得た事を教えたいと思った。父親というものはみんなそうではないかと思う。子供の頃は教えと言ってもそれほど大したものではないが、大人になるにつれだんだんと世の中を渡って行くのに必要な事になると思う。人間関係の事やお金の事、結婚や住まいの事や、その他その時々の悩み事の相談などである。自分はと言えば、そういう事を父親とはほとんど話などしてこなかった。それは父も昭和の人間として多忙で余裕がなかった事もあるが、仮に時間があったとしても知識等の面で難しかったかもしれない。

息子もこの春からいよいよ大学生になった。それなりに自分の考えというものを持っているが、なにせ「経験」という点では圧倒的に足りない。人生始めてまだ19年とちょっと。そのうち少しは大人の思考となると4〜5年程度である。社会人経験37年の私からすればヒヨッコレベルである。いろいろと自分で失敗しながら人生経験を積んでいくところはあると思うが、一度の失敗が取り返しのつかない事になる可能性もある。例えば今気になるのは闇バイトだろうか。

息子を見ていて病みバイトなどを迷わずにやるような事はないと思うが、何やら興味をもって接近し、住所を教えたところ、「断れば家族に危害を加える」と言われたら言いなりになってしまうように思う。そういう時はどうするのか。そんな時に相談してくれればいいが、たぶん1人で悩むと思う。また、今、自動車の教習所に通い始めたばかりが、車を運転していて事故を起こし、相手に脅されたらどうするか。普通の事故なら対応は教習所でも習うだろう。しかし、世の中には常にイレギュラーが伴う。そんな時、どう判断するのか。

お金に関してはしっかり教えたいと思う。お金を貸してほしいと頼まれたらどうするのか。今はそんなに持っていないからいいだろうとは思うが、怪しげな取引に誘われたら?そこで知らぬ間に借金を負わされたら?私も学生時代に何かの会員に勧誘され、いい条件だけ聞かされて「これはいいな」と思ったが、最終的になんかおかしいと思ってやめた事がある。世の中、すべてのリスクを網羅して備える事はできない。たいていは話を聞いて自分で判断しないといけない。その時に生きるのが知識を含めた経験値だろう。

息子は、私よりも人あたりはいいようで、人間関係にさんざん苦労した私などがあれこれアドバイスする事はないような気もする。父親の経験をすべて伝えることはできないかもしれないが、理想的なのは「辞書的」な役割だろう。困った時にその都度辞書を引くようにアドバイスを求めてくれれば役に立てるだろう。ただ、「考え方」などは事前にインストールしておきたいところが大きい。お金も学生のうちはいいが、社会人になれば手にするお金も増えるのでリスクは高まる。私の弟などは50代になってつまらない詐欺にあって大損している。

そんな叔父の失敗はすぐに娘と息子に教えたが、それと言うのも早くからそういう身近な例を教えるのも将来の身を守ることになるかもしれないと考えたからである。騙されるのは仕方がないかもしれない。騙す方も巧妙であるし、私自身絶対騙されないという自信はないが、騙されても被害を最小化する事はできると思う。実際、弟と同じ立場で騙されたとしても、私ならかなり被害額を軽減できたと思う。それは基本的なお金に関する考え方であるので、そういう考え方さえ身につけていれば我が息子も致命的な被害は受けなくて済むと思う。

いつ、どういうタイミングで伝授しようかと思うも、一度で済ますのではなく、たまに誘い出して一緒にビールでも飲みながら、語って聞かせたいと思っている。息子は嫌がるかもしれないが、そういう親父の人生経験を聞くのもいいと思うし、聞かせたいと思う。今度うまく誘い出してみたいと思う。大学1年ではあるが、もう就職を意識しているようである。それなら少し本を読んだ方がいいと思うし、そのあたりの話もしてみたい。親父よりも少しでも失敗経験の少ない人生を歩んでもらえたらと思う(失敗経験もそれなりに必要だとは思うが・・・)。

まずは話をする機会をつくる事だろうか。部活にバイトに授業に教習所にと忙しそうな息子だが、うまく誘ってみたいと思うのである・・・

【本日の読書】

2024年11月3日日曜日

男とは

先日、高校の同期会があり、久々に元クラスメイトらと懐かしい話をした。卒業から42年、みんなそれぞれの人生でいろいろな経験をしているものである。1人の女性から何とはなしに、過去にDVを受けた経験があるということを聞いた。骨折をともなう怪我をして、子供とシェルターに避難したというのである。その昔は縁切寺などいうものがあったと聞くが(映画『駆込み女と駆出し男』にも描かれている)、現代でもそういう施設があるのは知っていたが、実際に利用した人の話を聞くのは初めてである。

相手の男がどんな男かは知る由もない(聞くつもりもなかったが)。それにしてもありきたりながら「暴力はいかんよな」と思う。夫婦だから喧嘩をすることもあるだろう。我が家もたまに私が我慢しきれなくなると喧嘩になる。だが、そこで妻に手を上げた事はもちろんない。逆に「手を上げられた」事ならあるが、その時も反撃はじっと我慢した。そんな事は当たり前の事で自慢する事でもわざわざ言う事でもないと思うのだが、世の中には感情の赴くまま手が出る男もいるのだろう。

男の場合、相手を殴るのは大抵「相手が自分より弱い」と思っているケースである。相手が女の場合はもちろん、男同士でも「相手に勝てる」と思うから強気になって殴るのであり、「相手に勝てない」と思えば手控える。「ずるい」と言えばその通り。しかし、そういうものである。そういう男は実に情けない。相手が弱ければ高飛車になり、強ければ卑屈になる。みっともない事この上ない。「ついカッとなって」という言い訳も虚しい。カッとなっても強い相手には手を上げないだけの冷静さはあるのである。

私の場合は、妻と口論になっても常にどこか冷静になっているところがある。だからコントロールが効く。それは子供が小さかった時もそうで、わがままを言っていうことを聞かなくて腹が立った時もどこか冷静な部分があって、「ここは体罰を加えた方がいい」という判断をして、利き腕とは逆の左手で、頬を張ったものである。何も利き手で思いっきり引っ叩かなくても、子供にインパクトを与える効果は十分得られる。そしてそれで十分である。

そう考えると、感情的になって体罰を加えた事はない。なんか立派な大黒柱のように思われるかもしれないが、電車の中で理不尽な振る舞いをする男に対しては躊躇なく蹴りを入れたりするからとても立派とは言えない。ただ、明らかに体力的に劣る女に手を上げるのとは違うと考えている(立派な考えとは言い難いかもしれないが・・・)。DV男が目の前にいたら、そういう話をして一度私に喧嘩を売る度胸があるか試してみたい気もする。

最近は女も強くなり、それはそれでいいと思うが、逆に男が軟弱化している。それはムダ毛の脱毛をしたり髪の毛の手入れをしたり、化粧水で顔を洗ったりする事も含めてではあるが、それならDVも減りそうなものだが、統計値では年々増加しているそうである。ただ、結局、「弱い相手にしか暴力を振るえない」と考えるのであれば、「男が軟弱化している」という私の感覚は間違っていないと思う。

女に手を上げるのではなく、自分とは意見の異なる会社の上司に自分の意見を堂々と言えるかを問う。自分より弱い者ではなく、強い者にどう振る舞えるか。きちんと自分を通せるかどうか。男にはそういう事が大事だろうと思う。妻の限りのないどうでもいい小言にジッと堪えるのも男の甲斐性なのだろう。こういう時代だからこそ、「男」というものに拘りたいと思うのである・・・

|

| maturikaによるPixabayからの画像 |

2024年10月30日水曜日

論語雑感 泰伯第八 (その11)

今回の孔子の言葉は、「才能」という言葉を使っているが、「才能にほこる」とは自信にあふれるという事であり、それは過信と紙一重とも言える。自分が一番であり、他の人間は自分よりも劣ると考える事は、まさに過信である。それはある特定の人物の話ではなく、誰でもが持ち得る要素であり、「過信」と考えればそれに当てはまる人物はかなりいるように思う。人間は誰でも自分が人生の主人公であり、したがって常に自分が正義である。そこに過信が生じるものであると思う。

本当に正義であればまだしも、時にたとえ悪事を働く場合であっても、そこに社会が悪いとか相手が悪いとかという正当化理由を設けている事がほとんどだろうと思う。それは例えば自分の意見こそが絶対と過信することもその一つだと言える。戦前は間違っている相手であれば殺しても良いという風潮があり、2・26事件では世の中を「正そうとした」青年将校らが政府の要人を殺害したのもその好例である。それはさすがに極端であるが、ネット社会の現在では、容赦のない誹謗中傷に歪んだ正義が溢れているように思う。

自分に自信があるのは悪い事ではない。自信を持てばその言葉には説得力が増すし、さらに努力してもっと高みに上ろうという事にもなるだろう。ただ、そこに「他人の長所を認めない」というものが加わると、それはダメだと孔子は言う。それはその通りだと思う。誰もがそう思うだろう。しかし、よく考えてみると、それはなぜダメなのだろうか。才能がそなわっていれば、その才能にほこり、他人の長所など認めなくてもその才能が枯れる事はない。せいぜい「嫌な奴だ」と思われるだけだろう。

「憎まれっ子世に憚る」という言葉があるが、人に好かれなくても溢れる才能を発揮して世の中に貢献している例はいくらでもありそうな気がする(知らんけど)。別に本人が他人からの悪評を気にしないでいられる強心臓の持ち主なら、別にかまわない気がする。ただ、ここでは「見どころがない」と言っている。正確な訳なのかどうかはわからないが、この意味を「今後を期待できる優れた点。将来性。」という日本語の意味と同じと考えるなら、「将来性がない」という事は当たっているかもしれない。

「他人の長所」には、時として「自分にない」ものである事がある。そうだとすると、自分にないものを認められないというのは、自分の才能をさらに伸ばす上でマイナスになる。なぜなら、自分にない「他人の長所」を取り入れられれば、それは自分の才能をさらに伸ばす事につながるであろうからである。スポーツなどでは、他人の優れたプレーをマネする事によって自分の力が伸びるということは当たり前の事である。世阿弥の「守破離」も同じ理屈であるように思う。

つまり、「他人の長所」は自らの才能を脅かす危険なものではなく、その逆に自らの才能をさらに伸ばすヒントである。それを認めて自分の中に取り入れ、さらに自分なりの工夫を加えれば、自分の実力もさらに伸びていく。他人の意見を斬って捨てるのではなく、そこにも考えるべき点がないかどうか考え、時にはそれについて議論をし、受け入れる事によって自分の意見が補完されるかもしれない。そして他人の長所を素直に認められるスタンスは他人の好感を呼び、それがさらに周りからのアドバイスにつながるかもしれない。

そういう人物は、さらに自分の能力を伸ばしていけるが、他人の長所を認められない人間は自分のその才能の範囲から抜け出せない。だから「見どころがない」、「将来性がない」のではないだろうか。単に謙虚さがないとダメという話ではなく、自分の才能を伸ばしていくためには、自分以外の者の才能、長所をどんどん取り入れられないといけない。そういう事のように思う。

そう考え、自分はどうだろうかと考えてみる。幸い、それほど人に誇れる才能がないため、常に他人の良い点を取り入れる事を考えている。自分の意見と違う他人の意見でも、「ひょっとして自分が間違えていたら後で笑い者になる」という恐怖心から謙虚に耳を傾けている。才能のない人間はそのようなスタンスが必要だろう。その良し悪しは別として、そういう謙虚さをこれからも持ち続けたいと思うのである・・・

|

| Saurabh SarkarによるPixabayからの画像 |

【本日の読書】